银行与担保公司合作|项目融资中的风险分担与资金优化

在现代金融体系中,“银行与担保公司合作”已成为项目融资领域不可或缺的重要环节。通过这一合作模式,双方可以实现优势互补,在复杂多变的市场环境中为客户提供更高效、更安全的资金支持服务。

银行与担保公司合作的基本内涵

“银行与担保公司合作”是指银行机构与专业担保企业共同开展贷款业务的合作关系。在此过程中,担保公司通常会对借款客户的信用风险提供连带责任保证,从而降低银行的风险暴露程度。这种合作关系能够有效缓解中小企业的融资难问题,为银行提升资产质量、分散经营风险提供了有力保障。

从具体运作模式来看,合作主要体现在以下几个方面:

1. 贷款授信联动:银行根据担保公司的资信状况和业务能力核定客户的贷款额度;

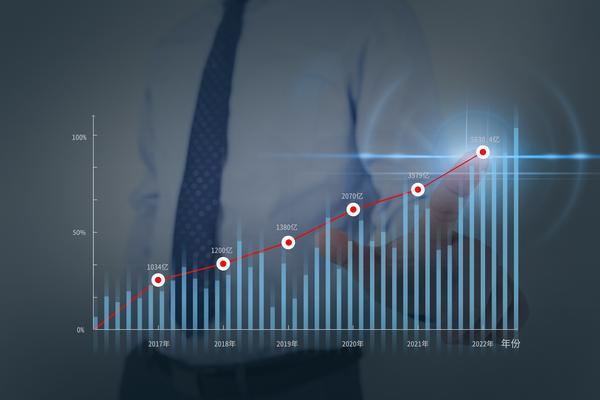

银行与担保公司合作|项目融资中的风险分担与资金优化 图1

2. 风险分担机制:双方共同参与贷前调查评估、贷中监控管理以及贷后风险处置等环节;

3. 信息共享机制:通过建立沟通平台实现客户信息、项目进展等方面的资源共享;

4. 费用分配模式:明确担保费、手续费等中间业务收入的分配规则。

这种合作模式需要双方保持高度的信任与协同,必须建立科学合理的运营机制。从专业角度看,这种合作关系本质上是一种基于金融中介职能的社会化风险管理机制。

项目融资中的主要应用场景

在项目融资领域,“银行与担保公司合作”发挥着不可替代的作用。项目融资的典型特征是金额大、期限长、风险高、结构复杂,这些特点决定了单纯依靠银行信贷难以满足所有需求。

1. 中小企业融资支持:

通过担保公司的增信作用,帮助中小企业获得更高的授信额度;

解决轻资产企业在抵押品方面的不足;

银行与担保公司合作|项目融资中的风险分担与资金优化 图2

提供灵活的还款安排和定制化融资方案。

2. 基础设施建设项目:

对于 BOT(建设运营移交)等项目,可以通过银担合作提供一揽子金融服务解决方案;

为PPP模式项目落地提供资金支持保障;

协助管理复杂的跨境融资结构。

3. 战略性新兴产业支持:

通过政策性担保公司 商业银行的合作模式,重点支持科技创新、绿色经济等领域的发展;

推动建立符合行业特点的信贷评审体系和风险定价机制。

合作中的关键问题与挑战

尽管“银行与担保公司合作”具有明显优势,但实际操作中仍面临诸多难点:

1. 风险分担机制设计:

如何确定合理的风险容忍度,制定科学的风险分配规则;

建立有效的风险预警和应急处置方案。

2. 信息不对称问题:

担保公司可能存在道德风险,银行需要建立完善的信息核查机制;

需要构建统一的数据标准和信息披露平台。

3. 监管与合规要求:

必须严格遵守相关监管法规,防范业务操作中的法律风险;

建立符合审慎经营原则的内部控制体系。

4. 利益协调问题:

在收益分配、成本分担等关键议题上达成一致,避免出现短期行为或利益冲突;

需要建立高效的沟通协商机制,保持合作关系的稳定性。

发展建议与

为推动银担合作持续健康发展,可以从以下几个方面着手:

1. 完善政策制度体系:

建立健全法律法规框架,明确各方权责边界;

制定统一的业务标准和监管细则。

2. 优化业务流程:

推动数字化转型,建立线上协同平台;

引入大数据、人工智能等技术提升风险评估精度。

3. 加强人才培养:

培养既懂银行信贷又了解担保业务的复合型人才;

提高从业人员的风险管理意识和专业能力。

4. 丰富产品创新:

开发适应不同类型项目融资需求的产品组合;

探索保险增信、应收账款质押等多种创新模式。

在当前宏观经济形势下,“银行与担保公司合作”必将在服务实体经济高质量发展中发挥更大作用。通过深化战略合作、优化业务流程、加强风险管控,双方一定能够为促进经济金融良性互动开辟更广阔的发展空间。也要高度关注政策环境变化和市场趋势演变,在风险可控的前提下不断提升合作的深度和广度。

这一合作关系的成功建立与持续发展,不仅需要金融机构的专业能力,也需要社会各界的理解和支持。只有各方通力合作,才能真正实现金融服务实体经济的根本目标,为经济社会发展注入更多活力。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)