最高法院关于贷款诈骗罪解释|项目融资风险防范

在当前金融环境中,项目融资作为一种重要的资金筹集手段,在推动经济发展中发挥着不可替代的作用。与此与之相关的法律风险也日益凸显,其中尤以贷款诈骗罪为核心关注点。详细解读关于贷款诈骗罪的司法解释,并探讨其在项目融资领域的实际应用,为企业提供防范法律风险的关键策略。

最高法院贷款诈骗罪解释的核心内容

根据《关于审理贷款类刑事案件具体适用法律若干问题的解释》,贷款诈骗罪主要涉及以下几种情形:

1. 编造虚假信息获取贷款:行为人通过捏造事实、隐瞒真相等方式,骗取金融机构的信任并获得贷款。典型的包括虚构项目背景、夸大财务实力等。

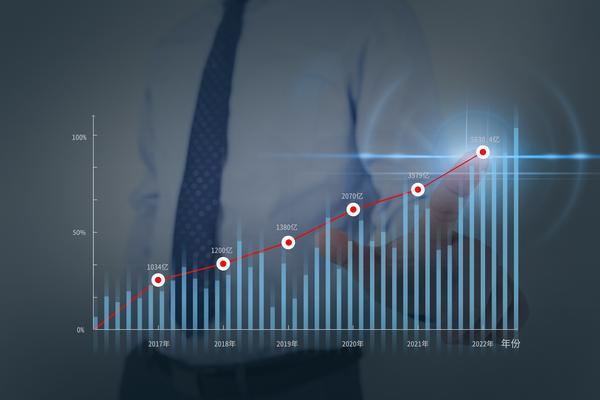

最高法院关于贷款诈骗罪解释|项目融资风险防范 图1

2. 使用虚假文件证明:如伪造营业执照、审计报告或其他重要文件,以降低融资门槛或提高授信额度。

3. 到期不归还贷款且无正当理由:在借款人明确具备还款能力但故意逃避债务的情况下,通常会被认定为具有非法占有的目的,从而构成贷款诈骗罪。

这些规定为企业敲响了警钟,尤其是在项目融资过程中必须严格审核相关文件的真实性和完整性。

在A项目的案例中,某企业通过伪造资产负债表和利润表,成功从多家银行获得累计高达5亿元的贷款支持。最终因无法偿还贷款而被判定构成贷款诈骗罪,企业实际控制人面临十年以上有期徒刑。

项目融资中的风险识别与防范策略

最高法院关于贷款诈骗罪解释|项目融资风险防范 图2

1. 强化贷前审查机制

在项目融资的初期阶段,企业需严格审核借款方提供的所有资料,包括财务报表、项目可行性分析报告等。建议引入第三方专业机构进行独立审计,确保信息的真实性。

某跨国集团在实施“S计划”时,曾因未对合作方提交的文件进行充分核实而遭受重大损失。事后通过完善审查流程,建立了严格的内部审核机制,有效降低了法律风险。

2. 建立动态监测体系

融资完成后,并非一劳永逸。企业应持续跟踪借款方的经营状况和财务健康度,及时发现潜在问题并采取应对措施。

某科技公司通过“区块链技术”平台进行融资,在贷后定期收集借款人经营数据,结合智能合约进行实时风险评估,显着提高了预警能力。

3. 完善法律合规框架

在开展项目融资时,企业应与专业的法律顾问团队密切合作,确保所有操作流程符合相关法律法规,并建立详细的内部合规手册。

最近某银行因未尽到审查义务而被起诉,教训深刻。通过加强对员工的法律培训和合规文化建设,可以大幅降低类似风险。

司法实践中的典型案例分析

审理了多起涉及项目融资的贷款诈骗案件,为企业提供了重要的借鉴意义。

案例一:某建筑公司虚构工程项目,通过伪造合同和虚假应收账款清单,向多家银行骗取贷款共计2亿元。法院认定其行为构成贷款诈骗罪,并对其实际控制人判处无期徒刑。这一判决明确表明了司法机关对融资领域违法犯罪行为的“零容忍”态度。

案例二:某上市公司通过虚增收入、隐瞒重大诉讼等手段,获得多项银行授信额度,并在资金到账后用于偿还其他债务和高管。公司及相关责任人被追究刑事责任。

这些案例反映出,在项目融资过程中,任何虚假陈述或欺诈行为都将面临严重的法律后果。企业和相关方必须严格遵守法律法规,避免触及红线。

随着我国金融市场的发展,项目融资在支持实体经济方面发挥着越来越重要的作用。相伴而来的法律风险也不容忽视。关于贷款诈骗罪的司法解释为企业敲响了警钟:合规经营是位的,在追求资金效率的必须严格把控法律底线。

建议相关企业在以下几个方面持续发力:

1. 完善内部风控体系,提升法律合规意识;

2. 加强与金融机构的合作,建立互信共赢机制;

3. 利用大数据和人工智能等技术手段,提升风险识别能力。

通过多方努力,相信可以在推动经济发展的有效防范和化解金融领域的法律风险。

贷款诈骗罪的打击力度将持续加强,企业的合规经营之路也将越走越宽广。只有在法治框架下规范运作,才能实现可持续发展的目标。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)