以公司名义贷款出来的用途|项目融策略与风险管理

“以公司名义贷款出来用”?

在现代商界中,"以公司名义贷款出来用"是一种常见的资金运作方式。这种模式是指企业通过公司名义向银行或金融机构申请贷款,但在资金到账后,并未将这笔资金直接用于公司的官方项目或经营活动,而是将其转到其他用途或是借给关联方使用。本文以项目融资为切入点,深入分析这一现象的成因、常见模式和风险。

公司名义贷款出来的用途:常见模式及动因

1. 股权投资与并购

一些企业在项目融会将贷款用于股权投资或并购活动。公司通过获取低成本贷款资金后,投入到收购另一家公司的股权之中。

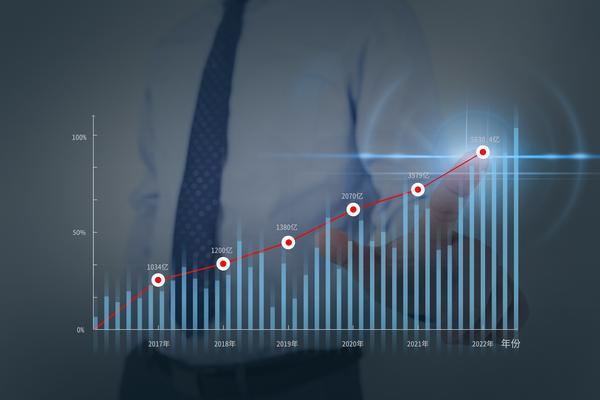

以公司名义贷款出来的用途|项目融策略与风险管理 图1

以较低利率获取杠杆:项目融资的贷款通常具有较为优惠的利率,企业可以通过贷款来获得成本更低的资金来源。

扩大业务版图:通过将贷款用于并购,企业可以快速扩张其市场占有率和业务范围。

2. 关联方资金调配

一些集团化的公司在资金紧张时,会以子公司名义申请贷款,并将资金调配至母公司或其它关联企业使用。这种做法往往是为了:

内部资金循环:优化集团整体的资金配置。

缓解特定公司的流动性问题。

3. 投资高收益项目

部分企业在完成项目融资后,并未按照计划将资金投入预定的生产活动中,而是用于投资股票、房地产或其他高风险高回报的领域。这种行为常见于那些希望快速增值的企业。

以公司名义贷款出来的用途:动因与驱动因素

利率差异推动

不同的资金来源间的利率差异是促发企业转移资金的主要动力。

银行贷款通常具有较低利率,而民间借贷或资本市场融资则成本较高。

资本运作需求

一些企业在获得项目融资后,并未有明确的使用规划。

部分民营企业习惯于将多余的资金进行二次投资以追求更高回报。

融资结构不合理

在些情况下,企业的融资规模和资金用途之间存在不匹配。

过度依赖贷款融资导致后续资金运用压力增大。

风险与挑战:以公司名义贷款出来的用途引发的问题

1. 财务风险加剧

偿债压力上升:如果将资金用于高风险投资,一旦出现本金亏损或项目失败,企业将面临巨大的偿债压力。

资产流动性下降:用于长期股权投资的资金难以快速变现,影响企业的应对突发事件能力。

风险与挑战:以公司名义贷款出来的用途引发的问题

2. 法律合规风险

资金挪用的风险:若未按照贷款协议的用途使用资金,可能触犯相关法律法规。

关联交易问题:向关联方提供资金可能存在利益输送嫌疑,容易引起监管层关注。

应对策略与管理建议

建立资金管理制度

企业在进行项目融资前,应建立完善的资金使用计划和内部审批流程。所有资金使用必须经过严格审核,并记录可追溯的使用记录。

加强合同履行监控

金融机构在发放贷款时,应严格按照"受托支付"原则进行操作,确保贷款资金按约定用途使用。也可以引入第三方监管机构进行动态监控。

完善内部审计机制

企业应该设立独立的内部审计部门,定期对资金的实际用途进行检查,并向董事会或股东大会报告。

通过内部审计发现资金挪用问题,及时采取补救措施。

与

以公司名义贷款出来使用的现象,在项目融具有一定的普遍性。这种做法既能帮助企业获取低成本资金,也带来了潜在的财务和法律风险。对于企业和金融机构而言:

以公司名义贷款出来的用途|项目融策略与风险管理 图2

1. 加强风险控制:在进行项目融资时,必须充分评估资金的实际用途,确保融资活动符合整体战略规划。

2. 建立预警机制:及时发现和纠正资金使用中的异常情况,防止出现系统性风险。

3. 完善监管体系:对于以公司名义贷款出来的资金使用,应该设定更严格的信息披露要求和监管措施。

未来随着金融市场的进一步发展和完善,以公司名义贷款出来使用的模式可能会更加多元化。金融机构也需要不断创新风险管理工具和技术,以应对这一过程中可能出现的各种问题。通过合理合规的资金运作,才能真正实现项目融资的初衷,支持企业健康发展。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)