借款协议未经签字盖章的有效性分析与项目融资中的法律风险防范

随着项目融资在经济活动中的广泛应用,合同的有效性问题始终是参与者关注的焦点之一。特别是在涉及借款人未签署或盖章的情况下,如何确保相关协议的法律效力与合规性,更是成为了从业者面临的现实挑战。从法律规定出发,结合具体案例分析未经签字盖章的借款协议可能面临的法律风险,并探讨项目融资过程中如何有效规避此类问题,以保障交易安全和各方权益。

《民法典》对合同成立与生效的规定

根据《中华人民共和国民法典》第四百九十一条至第四百九十五条的规定,合同的成立通常需要双方通过签字或盖章等方式表示同意。对于借款协议这类典型的民事合同,若借款人未在协议上签字或加盖公章,则可能导致合同无法完全成立,继而影响其法律效力。

1. 要约与承诺机制:在合同法框架下,合同的订立过程分为"要约"和"承诺"两个阶段。如果借款人的行为(如口头应允、实际使用资金)能够被视为对出借方要约的有效承诺,则即使缺乏书面签名,仍可能视为合同成立。

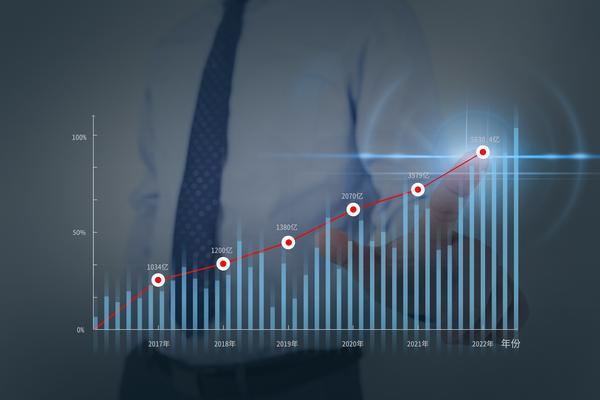

借款协议未经签字盖章的有效性分析与项目融资中的法律风险防范 图1

2. 其他证据的作用:即便借款人未在协议书上签字盖章,在实际交易过程中形成的聊天记录、转账凭证、证人证言等都可作为补强证据。如果这些证据足以证明双方存在借贷合意及款项的实际交付,则合同仍然可能被认定为有效。

3. 特殊情况下法律推定:当借款金额较小且未有书面约定时,法院可能会依据交易习惯和公平原则进行事实推定。

实务案例分析

案例一:

基本案情:甲向乙借款10万元,双方口头约定利息并达成一致。之后乙通过银行转账支付款项,但未让甲在借条上签字。

法院判决结果:法院认定双方存在借贷合意,并基于资金交付的事实判定合同成立有效。

借款协议未经签字盖章的有效性分析与项目融资中的法律风险防范 图2

案例二:

基本案情:丙作为公司高管,代表丁与某投资公司签署了一份项目贷款协议,但本人未签字。事后丙否认其代理行为。

法院判决结果:由于缺乏任何形式的授权委托书或追认文件,法院认定该协议对丁不具有约束力。

电子签名的技术支持

现代社会中,数字技术的发展为解决这一法律难题提供了新的思路——使用电子签名技术。根据《中华人民共和国电子签名法》,可靠的电子签名具有与 handwritten signature 相同的法律效力。在项目融资实践中:

1. 技术优势:

利用区块链技术可确保签名过程的不可篡改性。

依托第三方认证机构(如支付宝的"刷脸签")提供身份验证服务。

2. 应用场景:

在线贷款平台普遍采用电子签名技术,既方便了操作流程,又增强了合同的有效性保障。

对于涉及多方签字的大额融资项目,可以分步骤进行电子签名,逐步确认各方的法律义务。

项目融资中的风险防范措施

1. 规范签订程序:

确保所有借贷双方在签署合均亲自参与,并完成必要形式(如签字、盖章或电子签名)。

2. 多渠道留痕:

在签署过程中,通过拍照、录像等方式记录整个过程,保存相关电子数据作为备查。

3. 引入公证机制:

对关键交易环节进行公证,增强合同的法律效力。

4. 审慎选择合作方:

在确定融资对象时,应充分调查对方资质与信用状况,避免因相对人不具有签约能力而导致合同无效。

在项目融资过程中,借款协议的签署是确保资金安全的重要环节。虽然法律规定并非苛求每一细节,但实践证明,在签约程序上严格把关能够有效降低法律风险,保障双方权益。未来随着数字技术的进一步发展与法律法规体系的完善,我们有理由相信合同管理将更加便捷和高效。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)