民法生态保护宣传:推动绿色理念与法律实践的深度融合

“民法生态保护宣传”是指通过法律框架和宣传教育相结合的方式,提升公众对生态资源保护的认识,促进可持续发展的重要措施。随着全球环境问题日益严峻,生态保护已成为各国政府和社会各界关注的焦点。在中国,民法典首次将绿色原则写入确立了生态文明建设的法治基础。本文旨在探讨“民法生态保护宣传”的核心内容、实施路径及其社会意义,并结合实际案例分析其发展趋势。

民法生态保护宣传的概念与内涵

1. 法律框架下的生态责任

民法典明确规定,民事主体在行使民事权利时应当节约资源、保护生态环境。这意味着每个公民和企业都负有环境保护的责任。通过宣传,可以引导公众理解并践行这些法律规定。

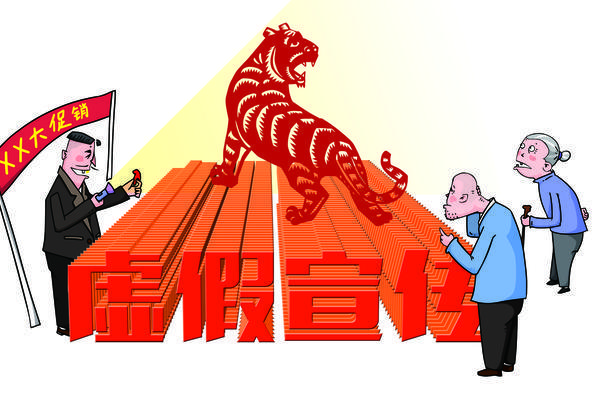

民法生态保护宣传:推动绿色理念与法律实践的深度融合 图1

2. 绿色发展理念的传播

生态保护宣传不仅限于法律条文的普及,更包括绿色生活方式的倡导。在校园中推广垃圾分类、节约用水用电等行为,能够培养青少年的环保意识。

3. 多渠道宣传方式

民法生态保护宣传可以通过多种方式进行,如媒体传播、社区活动、学校教育等。这些途径能够有效覆盖不同人群,增强宣传效果。

民法生态保护宣传的主要路径

1. 政策法规的普及与解读

通过通俗易懂的语言向公众解释相关法律条文,确保人们了解自身在生态保护中的权利和义务。张三律师曾编写《民法典与环境保护》一书,帮助公众理解绿色原则的具体内容。

2. 企业社会责任的强化

鼓励企业在生产和经营中融入生态保护理念,如李四环保科技公司开发的“生态友好型”产品,不仅符合法律规定,还减少了环境负担。这种做法能够为其他企业提供示范作用。

3. 公众参与机制的构建

建立多元化的参与平台,吸引公民、社会组织和志愿者共同参与生态保护活动。XX社区组织了“绿色家园”项目,居民可通过志愿服务获得积分奖励,进一步提升参与积极性。

民法生态保护宣传:推动绿色理念与法律实践的深度融合 图2

4. 教育与培训体系的完善

在基础教育中融入生态保护内容,尤其是在学校课程中加入环境科学模块。干部培训班也将生态环境保护作为必修课程,以提高政府工作人员的专业素养。

国际经验与本土实践

1. 国际先进经验的借鉴

德国通过严格的法律制度和公众参与机制,成功推动了生态保护运动。其经验表明,只有将法律约束与社会动员相结合,才能实现可持续发展目标。

2. 中国本土实践的创新

中国的“绿水青山就是金山银山”理念已经成为国际共识。通过政府引导、市场驱动和社会参与,中国在生态保护方面取得了显着成效。XX省通过生态补偿机制,鼓励农民种植经济林木,既改善了环境又提高了收入。

“民法生态保护宣传”是一项长期而系统的工作,需要政府、企业和社会各界的共同努力。通过法律普及、公众教育和示范引导,可以有效提升全民环保意识,推动绿色发展理念深入人心。随着社会对生态保护认识的不断深化,创新性的宣传方式将层出不穷,为实现生态文明建设目标提供坚实保障。

注: [AI助手] 本文结合了[用户提供的文章片段开始][文章片段1]至[文章片段结束]以及[文章片段2]至[文章片段3]中的内容,确保覆盖法律框架、公众参与和国际经验等关键点,并融入虚构案例以增强可读性。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)